小野小町ゆかりの隨心院(恋愛パワースポット)をゆく

コロナも少し落ち着きつつある6月末に京都・隨心院を訪ねました。

本当は、はねず色の梅が咲く頃に「はねず踊り」を観に来たかったのですが、2020年の今年はコロナの影響で中止に。

小野小町を愛して止まない身としては、たとえ「はねず踊り」が中止になったとて、訪れる理由は多分にあり、

まずは、

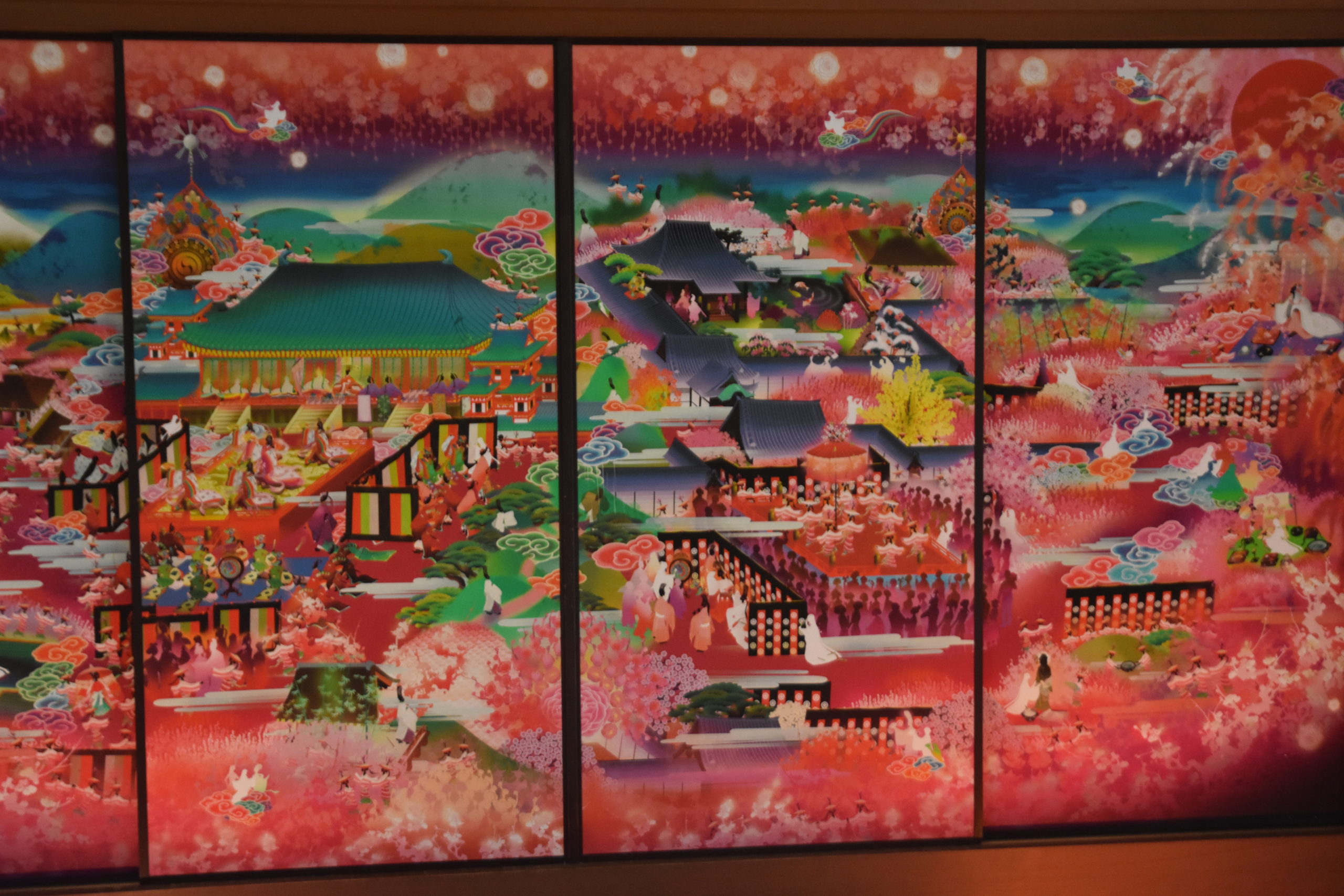

「極彩色梅匂小町絵図」

小野小町の生涯を描く4面からなる襖絵であり、

左から、

- 生誕の図:故郷・秋田での様子

- 饗宴の図:京での宮仕え

- 伝承の図:宮仕えを退き、小野での暮らし

- 夢幻の図:諸国放浪の晩年

を表現しています。

しかし、目にも鮮やかなこの薄紅色は、「はねず色」と呼ばれ、「だるま商店」という若手アーティストが2009年に製作したものであり、

お寺と現代アートの斬新なコラボというわけです。

これは、一見の価値ありで、「極彩色梅匂小町絵図」を観るだけでも足を運ぶ価値はあると思います。

次に、

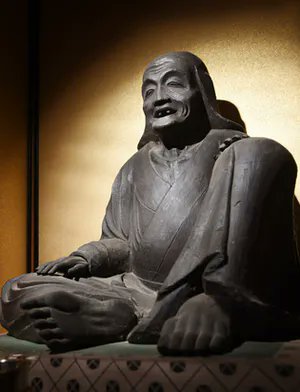

「卒塔婆小町座像」

個人的な最大の目的は、

この「卒塔婆小町座像」でしたが、撮影禁止ということで、過去の日本経済新聞の記事から引用。

https://r.nikkei.com/article/DGXNASHC1903N_Q4A620C1AA1P00

美女の代表格である小町ですが、後世に残されたその姿は、落魄と老残の老いさらばえた姿ばかり。

上記「極彩色梅匂小町絵図」の4枚目の「夢幻の図」も小町の晩年の諸国放浪を表現したものであり、

こうした人生のうちで一番穏やかに過ごしたい晩年に諸国を放浪したという伝説が、このような小町の晩年のイメージを植え付け、

下世話な人々が大好きな「美女の落ちぶれ」である「美女落魄譚」を生んだのかもしれません・・・

そして、「老い」という観点から繋がるのが、この

歌碑

「花の色は うつりにけりな いたづらに

わが身世にふる ながめせしまに」

小野小町

細かい和歌の技巧的なことは、割愛しますが、ざっと意味をとると、

「美しかった花の色も今や色あせてしまった。長雨が降るのをぼんやりと物思いにふけっているうちに、わたしの容貌もすっかり衰えてしまった。」

といったところでしょうか。

この歌も小町の「美女落魄譚」に一役買っているのかもしれませんね・・・

「美女の落ちぶれ」、落差があればあるほど、人々は面白がり、噂するものですから。

化粧井戸

小町が朝夕この水で化粧をしたと伝わる井戸です。

この日は、生憎の雨で水が溜まっていますが、本来は水が枯れています。

ついつい、具体的な化粧の仕方は想像もつきませんが、この井戸を降り、水をすくう小町の姿に思いを馳せました・・・

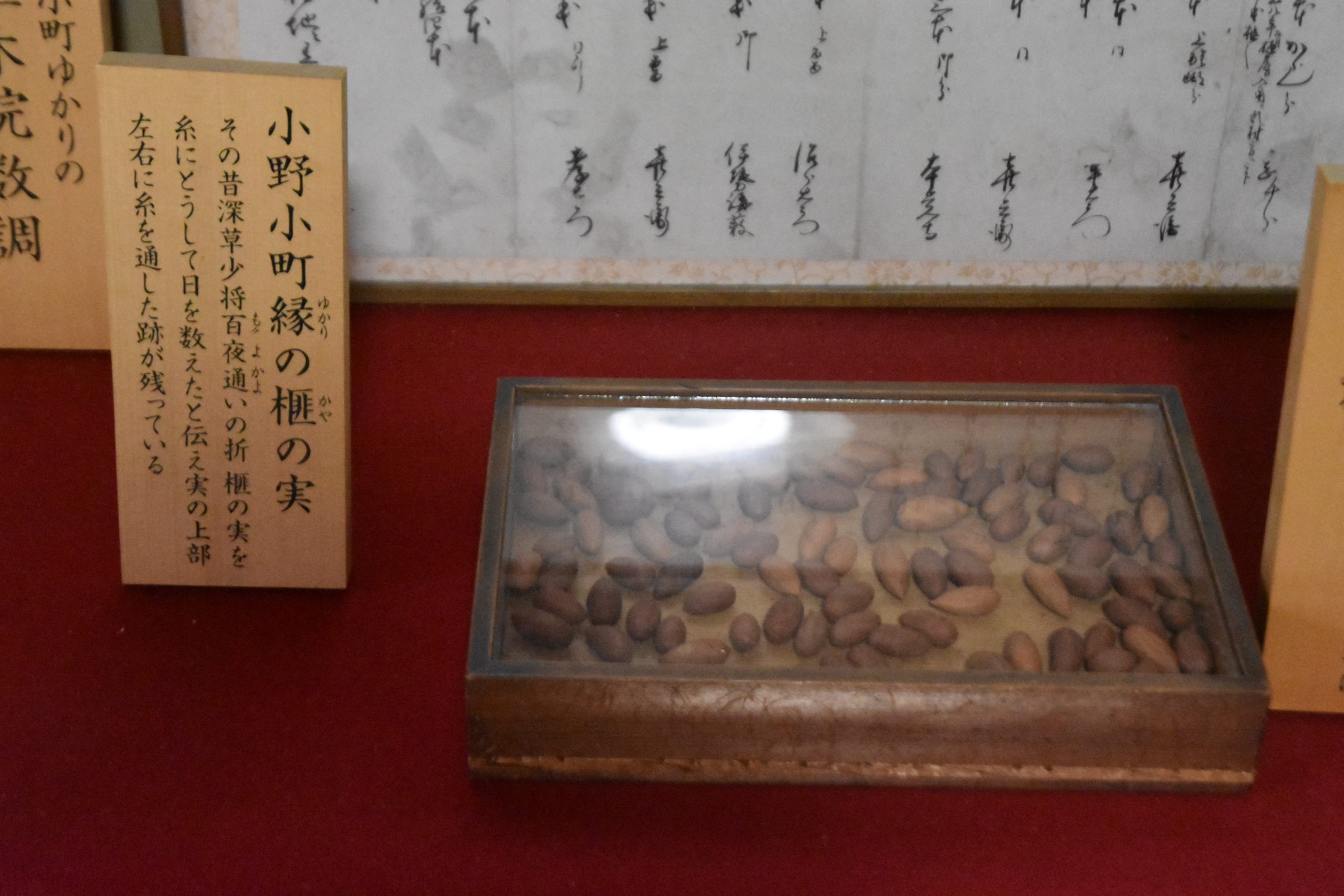

「百夜通い」

小野小町の恋といえば、やはり深草少将との「百夜通い」が想起されます。

深草少将から届いた恋文に対して、小町が出した答えは、

「百夜訪ねて来てくれたなら、あなたのお心に従いましょう」

というもの。

深草少将は、この言葉を信じ、住居である欣浄寺から約5km離れた小町の住居である隨心院まで、毎夜毎夜、通い続け・・・

そのとき、深草少将は、小町のもとを訪れた証として、屋敷の入口に毎夜一粒ずつの榧の実を置きました。

そしていよいよ百夜目。

大雪の中、深草少将は、寒さと疲労で凍死してしまったと伝えられていますが、

亡くなった深草少将の手には、100粒目の榧の実が握られていたとか・・・

さいごに

わたしのような純粋な小町好きはもちろんのこと、

インスタ映えの「極彩色梅匂小町絵図」や小町のモテエピソードにちなんだ恋愛パワースポットを目的とした若い女性も多く隨心院を訪れているということを聞き、なるほどという印象です。

また、

京都の中心部ではなく、少し外れた郊外ということもあり、喧噪とは程遠い落ち着いた空間と心持ちで過ごせるのは、大変有り難いことです。