伊勢物語-第百三段 寝ぬる夜

この記事を書いている人 - WRITER -

フリーの翻訳者・ライター、編集、校正。

日本の伝統文化である和歌、短歌、古典、古事記、日本文化、少しのプライベート。

古事記の教育現場復帰「未来を担う子ども達に自分たちのアイデンティティである日本神話を」

(原文)

むかし、男ありけり。

いとまめにじちようにて、あだなる心なかりけり。

深草の帝になむ仕うまつりける。

心あやまりやしたりけむ親王たちのつかひたまひける人をあひいへりけり。さて、

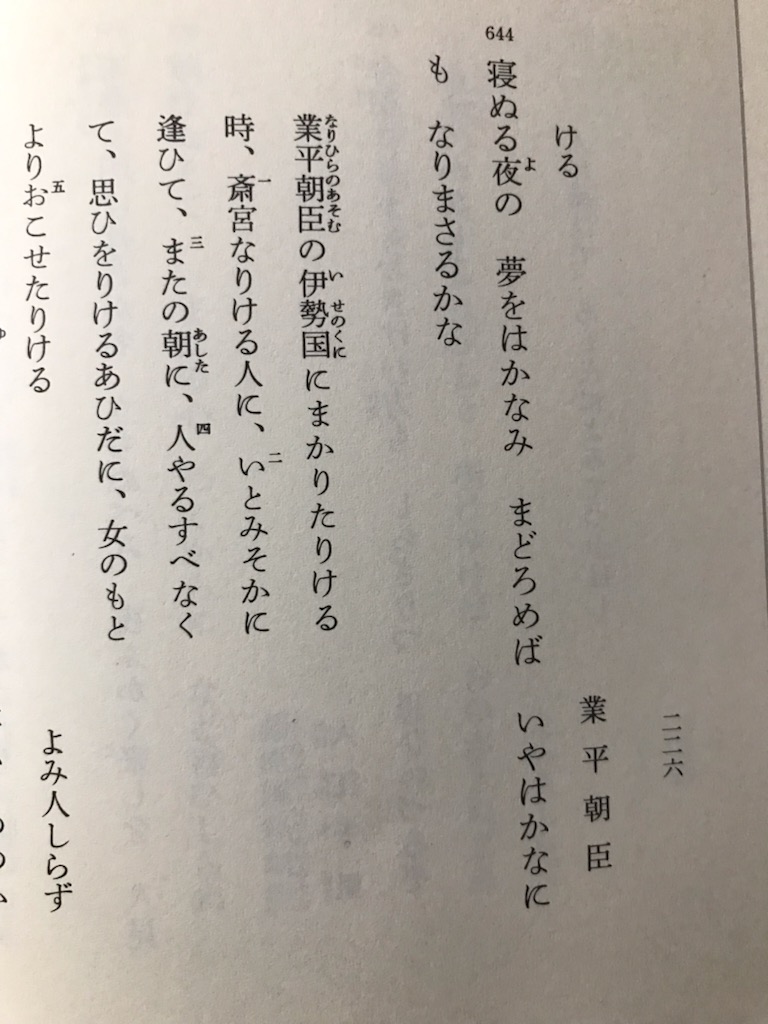

和歌(179)

寝ぬる夜の夢をはかなみまどろめばいやはかなにもなりまさるかな

となむよみてやりける。

さる歌のきたなげさよ。

(現代訳)

昔、男がいた。

たいそう真面目で誠実で、浮ついたような心はなかった。

男は深草の帝にお仕えしていた。

心が迷ってしまったのであろうか、親王たちが寵愛していた女と親しく語らい、通じ合ってしまった。そして、

和歌(179)

共に寝た夜の夢がはかないので、もう一度夢の続きを見たいと、家に帰りうとうとと、まどろみましたが、はかなさがさらに大きくなってしまいました。

と詠んで送った。

その歌の、なんときたならしいことよ。

仁明天皇のこと。

真面目で誠実だった男が、親王たちが寵愛していた女性と一晩だけ共寝をし、もう一度逢いたい、それが叶わないならせめて夢の中で逢いたいと願います…

しかし、夢の中で逢うこともできず、ますますはかなく、侘しさだけが募ってゆきます。

和歌(179)は、『古今集』の巻第十三、恋歌三の644にも収録されていて、しっかりと「業平朝臣」と業平の歌として記されており、

そのお相手の女性は、例の斎宮・恬子内親王と記されています。

この段の最後、「さる歌のきたなげさよ(その歌のなんときたならしいことよ)」は、歌そのものの技術的なことではなく、

伊勢物語の背骨のように、貫かれる「雅の心」をいささか欠いた、その無様さを咎めているのでしょう。

この記事を書いている人 - WRITER -

フリーの翻訳者・ライター、編集、校正。

日本の伝統文化である和歌、短歌、古典、古事記、日本文化、少しのプライベート。

古事記の教育現場復帰「未来を担う子ども達に自分たちのアイデンティティである日本神話を」