弁理士と特許翻訳者の話 using 嵐とTOKIO

先日、平日だけど少しだけ飲もうと近所の居酒屋のカウンターに1人で座っていたら、これまた1人で来て隣に座ったおじさんと世間話をすることに・・・

おいおい話していくと、個人で色んな特許を出していると・・・

技術・特許系の翻訳者としての琴線がビビ~んと震え、40手前のおっさんが60超えたおっさんと、きゃっきゃと話し込んでしまった・・・

「俺の特許を拡散してくれ~。世界にも~」てことだったので・・・

ヒロセユキハルさん。

「自立支援服」関係。

詳細は、割愛します・・・笑

ちなみに全く儲かっていないみたいです。(本業、別にあり)

特許庁のデータベースに行けば閲覧できます。

個人で数十万払って、特許申請するて・・・

なかなかの変わり者ですが、そんな人、好きです。

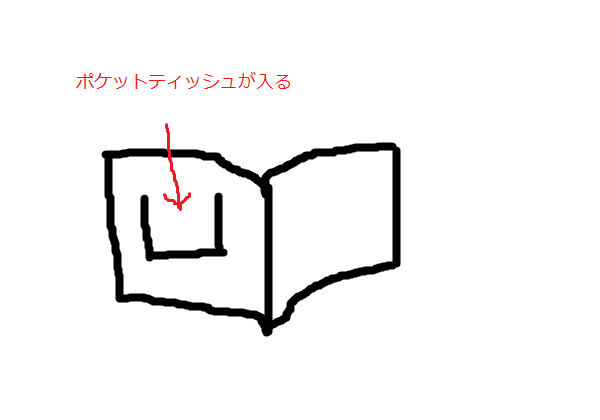

数年前、ふら~と入った喫茶店のマスターも個人で特許申請をしていて、本を読んでいて、

いつどこで泣けてきてもいいように、ブックカバーにポケットティッシュが入るというもので・・・

なんじゃそりゃ!!??

という感じでゲラゲラ笑ったのですが・・・笑

そんな人、大好きです。

身分を明かして色んな書類を全て見せていただいたのですが、

特許庁から「新規性なし」で却下されていました・・・

新規性

特許法において、その発明をそれまで誰も考えつくことなく、当然、特許申請もされていないもの。

発明について特許を受けるための要件の1つ。

特許庁の判断は、「そんなもん、誰でも考えつくわ!現に同様のものが既に特許登録されている。却下!」ということでした。

しかし、それに関しても喫茶店のマスターは、弁理士や手数料など諸々で十数万も払っている訳ですよ。

弁理士の能力

個人で発明を思い付いたら、普通はそのアイディアを、理系の弁護士とも言われる弁理士のところに持って行きます。

特許庁に申請するには、書類のフォーマット(明細書)が決められており、そのアイディアをきちんと広い範囲で権利が行使できるように、文章を練り上げていきます。

話を分かりやすくするため、簡単な例で言うと、

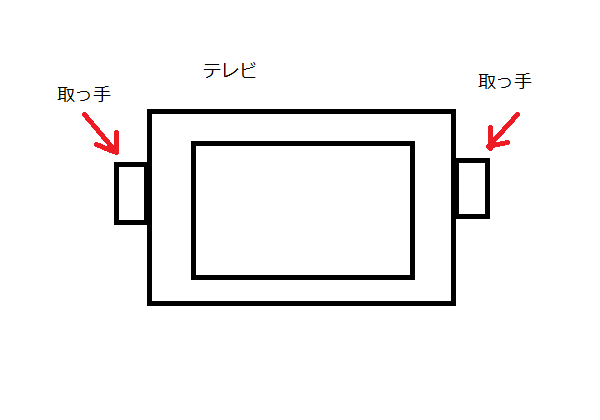

Aさんが、

「持ち運びしやすいテレビ」

として、取っ手が付いたテレビを思い付きました。

このアイディアを弁理士に持ち込みます。

言葉悪いですが、極端な話出来の悪い弁理士は、このアイディアをそのまま「明細書」に落とし込んでいきます。

なんて文言で。

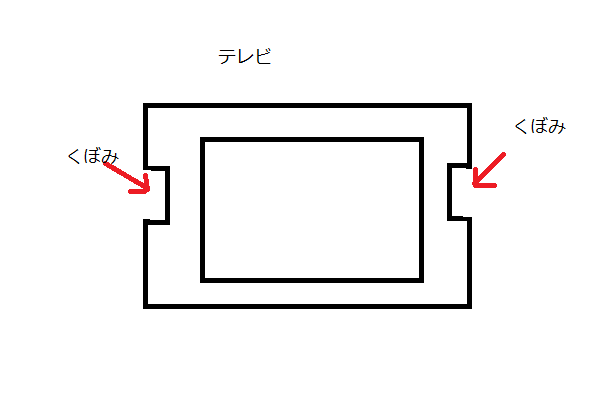

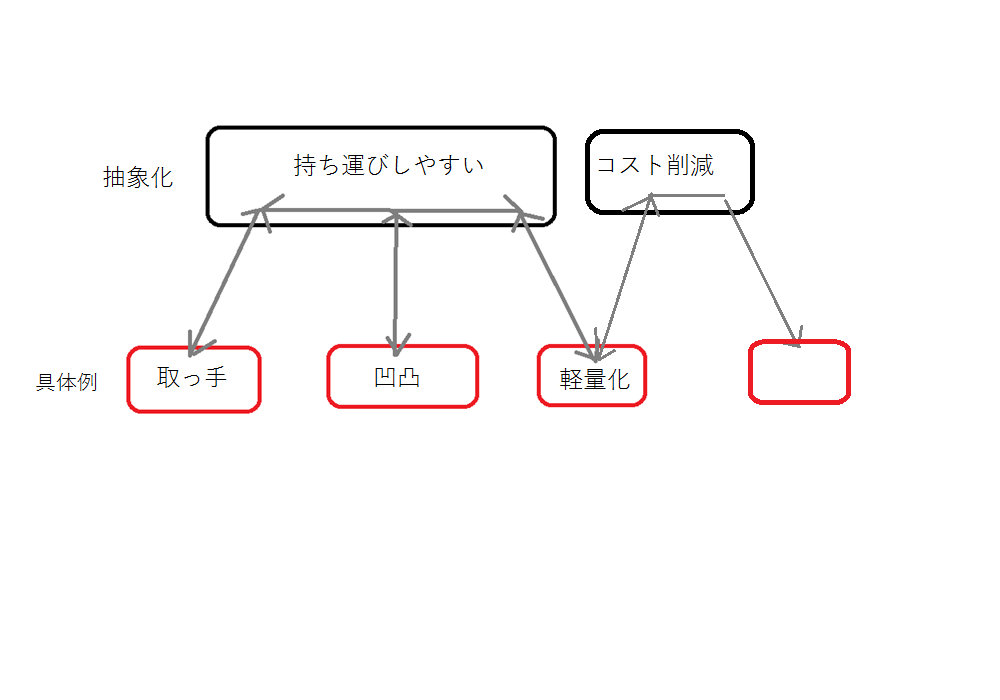

出来の良い弁理士は、出願人(発明者)のアイディアを抽象化して広く権利が行使できるようにします。

今回のテレビの案ですと、

出願人(発明者)は、テレビを持ち運びしやすくするために、取っ手を付けることを思い付きましたが、

テレビを持ち運びしやすくするのは、「取っ手を付ける」ことに限ったことではありません。

テレビの対向する両側面がくぼんでいても、持ち運びしやすくなります。

もっと言えば、テレビに限らず、電子レンジでも同じことが言える訳です。

これが、具体例を抽象化して広く権利を行使できるようにするということです。

例えば、文言としては、

のように。

これもまだまだ改善の余地は、あるのですが、とりあえず分かりやすい例として。

何が言いたくて、どこに行き着くかと言いますと・・・

そのときは、何も言いませんでしたが、喫茶店のマスターの特許・・・

ちょっと弁理士がひどいんじゃねぇ?

てことです・・・

特許翻訳者のやること

出願人(発明者)が、

海外でもその特許の権利を行使したければ、その国の言語でその国の特許庁に書類(明細書)を提出する必要がありますから、

特許の制度、フォーマットの書式、適切な技術用語などを理解した特許翻訳者に依頼します。

そして特許翻訳者は、この弁理士が練り上げた文章を読み、具体例とその抽象化を何度も行い発明内容を理解して、出願人(発明者)が広く権利を行使できるように翻訳していきます。

頭の中のイメージとしては、こんな感じ。

「具体例」を一段上の「抽象化」に上げて、横展開して、別の「具体例」を想像する。

そして、

その「具体例」(ここでは、軽量化)は、違う「抽象化」(ここでは、コスト削減)にもつながる。

技術内容が理解できたら、それを表す適切な用語を選択します。

分かりやすいように、タイムリーな話題で言えば、

先日、「嵐」は、5人揃ってこそ「嵐」なんて話がありました。

誰かが欠けても、別の誰かが加わっても、それは「嵐」ではなくなるということです。

一方、

「TOKIO」は、山口さんがいなくても現在「TOKIO」として活動し、今後、山口さんがもし戻ってきたとしても、それも「TOKIO」です。

特許でもこのようなパターンがたくさん出てきます。

特許翻訳者は、その各要素の関係性を把握して翻訳していきます。

「嵐」の場合ですと、

(嵐は、大野、櫻井、二宮、松本、および相葉から成る)

となり、「consist of」(から成る)を使用します。

「consist of」(から成る)は、記載した要素のみを過不足なく含んだものが「嵐」たらしめる場合に使用します。

一方、

「TOKIO」は、

(TOKIOは、城島、長瀬、松岡、および国分を含む)

となり、「comprise」(含む)を使用します。

「comprise」(含む)は、記載した要素だけであってもよいし、それ以外の任意のもの(山口さん)を含んでも「TOKIO」たらしめる場合に使用します。

これらの関係性を理解して、特許翻訳者は、文章を翻訳していきます。

したがって、出願者(発明者)の権利を広く行使できるかどうかは、弁理士も特許翻訳者も大きな責任を負っていることになります。

まとめ

本来の企業が出す特許は、

もっともっと複雑なもので、例で挙げたような単純なものではありませんが、一般の人があまり関わることがない「特許」について、ヒロセさんという面白い人の影響を受けて書きたくなり、ほんのさわり程度ですが、書いてみました。

役割としては、法律、特許制度、技術を理解している弁理士が発明内容を言語で表現します。

当然、

特許翻訳者は、その発明内容を正しく理解できるくらいの技術、法律の知識も要求され、ある言語からある言語でその発明内容を等価変換します。

法律の知識が必要なのは、「権利侵害」などで裁判になることも多く、その裁判資料の翻訳も特許翻訳者が担います。

また、日本の特許事情としては、

数年前までは、世界の三大特許といえば、米国、日本、欧州の順で世界の8割近くを占めていましたが、近年は、米国、中国、日本の順となってきています。

中国は、国策として、レベルの低い特許もどんどん申請して、件数を伸ばしているという印象ですが、いずれにせよ、中国の台頭が目立ちます。

日本は、衰えつつあるとはいえ、技術大国ですから、開発した特許を知的財産として各国でその権利を行使して、4兆円近い収支があります。

観光を前面に押し出した国作りもある程度は、大事だと思いますが、

やっぱり日本の原動力は、サービスなども含めたきめ細かな技術ですから、

そこの軸だけは、しっかりとしておくべきだと個人的に思っています。