伊勢物語-第百六段 竜田河

この記事を書いている人 - WRITER -

フリーの翻訳者・ライター、編集、校正。

日本の伝統文化である和歌、短歌、古典、古事記、日本文化、少しのプライベート。

古事記の教育現場復帰「未来を担う子ども達に自分たちのアイデンティティである日本神話を」

(原文)

むかし、男、親王たちの逍遥したまふ所にまうでて、竜田河のほとりにて、

和歌(182)

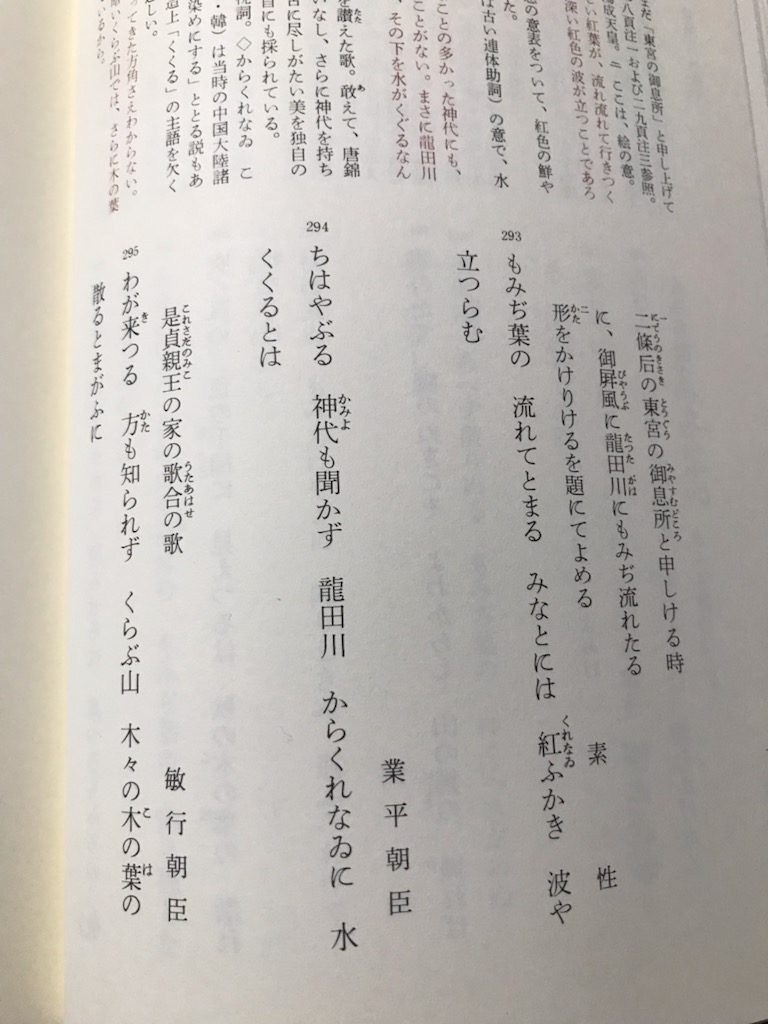

ちはやぶる神代も聞かず竜田河からくれなゐに水くくるとは

(現代訳)

昔、男が、親王たちが思いのままに楽しんで歩いていらっしゃる所に伺って、竜田河のほとりで、

和歌(182)

今の常識では想像もつかないことが起きたという神代にも、聞いたことはありません。竜田河の水が唐紅色にくくり染めになるなんて。

思いのままに楽しんでそぞろ歩くこと。

この歌は、『古今集』にも収録されています。

詞書には、

「二条の后の東宮の御息所と申しける時に、御屏風に竜田河に紅葉流れたる形をかけりけるを題にてよめる」

とあり、つまり、二条の后(藤原高子)が、皇太子の母であった時、竜田河に紅葉が流れている屏風絵をお題にする形式で詠んだと…。

この段では、「竜田河のほとり」で実際に竜田河を見る形で詠んだ、となっていますので、少し状況が食い違います。

いずれにせよ、竜田河の水面に紅葉が映えた様子を、唐紅色のくくり染めに見立て、今や一番有名な和歌と言っても過言ではない名作を詠み上げました。

この記事を書いている人 - WRITER -

フリーの翻訳者・ライター、編集、校正。

日本の伝統文化である和歌、短歌、古典、古事記、日本文化、少しのプライベート。

古事記の教育現場復帰「未来を担う子ども達に自分たちのアイデンティティである日本神話を」